公益資本主義とは

株式会社は誰のものか?会社法によれば株主が会社を所有していることになります。この論理に従えば株主利益を最大化することが会社の目的となります。しかし質問を、「会社は誰のためのものか?」とすれば、答えは必ずしも自明ではありません。

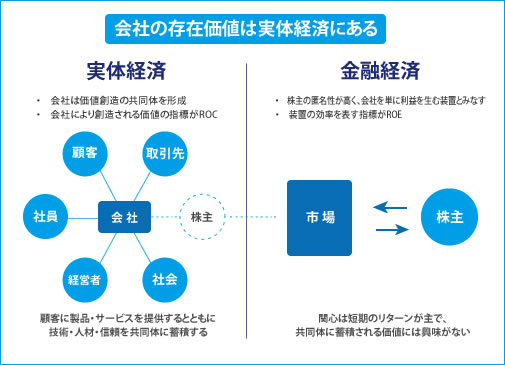

経済全体(国民生活)における株式会社の役割の大きさを考えるとき、アライアンス・フォーラム財団は後者の質問がより重要だと考えます。一つの会社には株主、経営者、従業員以外にも顧客、取引先、社会など多くのステークホルダー(利害関係者)が存在します。アライアンス・フォーラム財団では、これらをまとめて“カンパニー(社中)”と呼びます。広い意味でのカンパニー(仲間)です。この社中に対し、会社は製品・サービス、雇用、税金、配当、購買機会を提供し、人々の生活をより豊かなものにすることに貢献します。社中はいわば共同体を形成し、その中に技術、人材、信頼などを蓄積していきます。そしてこの蓄積が再投資による会社の持続を確かなものとします。

図1

20世紀初頭から株式会社の所有と経営の分離が進むとともに、株式会社は資金調達が容易になり経済の成長を加速させたことは紛れもない事実です。しかしその結果、株主は市場を通して共同体に係ることになり、共同体との利害共有意識が希薄になりました。さらにヘッジファンドなどが登場すると、株式会社は単に株主の投資に対してリターンをもたらす装置とみなされるようになったのです。もはや株主は共同体に蓄積される技術、人材、信頼に関心を失いました。その結果として株主は短期的なリターンを求め、会社の経営の持続性の観点から問題の多い意思決定がされることもしばしばです。

アライアンス・フォーラム財団は投資の効率指標であるROEよりも、共同体に対する会社の付加価値を測る指標を重視します。この指標をROC(Return On Company)と呼びこの指標を形成する要素について研究しています。

最近は日本でもグローバル化の大義名分のもとに、米国が主導する株主価値を最大化する経営が善とされています。株主価値の最大化を求め続けてきた米国でどのようなことが起きているか、テータに基づいた検証をしてみましょう。